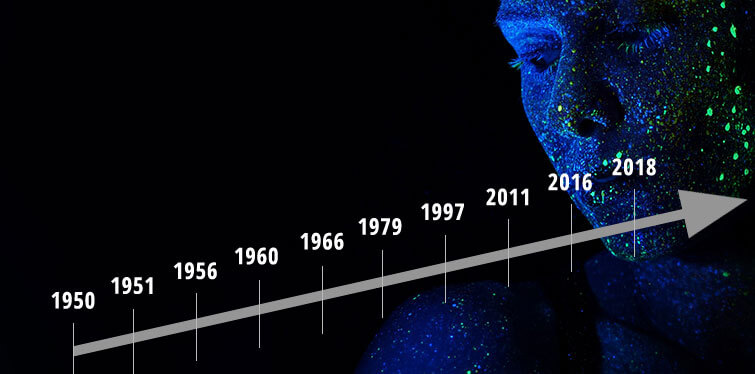

Von Turing bis zum Friseurtermin

Die Künstliche Intelligenz ist ein absolutes Trendthema – doch wie fing eigentlich alles an? Hier die wichtigsten Stationen.Der britische Mathematiker Alan Turing entwickelte ein Verfahren, um zu testen, ob ein Computer zu Intelligenz fähig ist. Die Idee dahinter ist sehr simpel: Eine Versuchsperson tauscht sich mit zwei unsichtbaren Gesprächspartnern in einer Art Chat aus. Anschließend muss diese Person dann entscheiden, welcher davon der Computer war. Wenn mindestens 30 Prozent den Computer nicht entlarven können, gilt der Test als bestanden. Bis heute wird der so genannte Turing-Test angewandt.

SNARC (Stochastic Neural Analog Reinforcement Computer), der erste Neurocomputer, hatte nur 40 Synapsen. Erbaut wurde er von dem amerikanischen Mathematiker Marvin Minsky. Die Maschine simulierte das Verhalten von Laborratten und konnte den schnellsten Weg aus einem Labyrinth finden.

Eine wissenschaftliche Konferenz am Dartmouth College in Hanover (New Hampshire) gilt als Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz als eigenständige Forschungsdisziplin. Im Antrag dafür verwendete der Informatiker John McCarthy erstmals den Begriff artificial intelligence.

Der amerikanische Psychologe und Informatiker Frank Rosenblatt setzte im Computer Mark I ein Konzept namens Perzeption um, durch welches die Maschine lernfähig wurde. Dies passierte auf der Basis des Prinzips „trial and error“. Der Grundstein für neuronale Netzwerke war damit gelegt.

Der deutsch-amerikanische Informatiker Joseph Weizenbaum entwickelte den ersten Chat-Bot, der vorgab, ein Psychotherapeut zu sein. Eliza hieß er. Es reagierte auf Schlüsselworte und antwortete häufig mit Fragen oder allgemeinen Phrasen. Trotzdem: Die Testpersonen waren zum Teil überzeugt davon, dass Eliza Verständnis für ihre Probleme zeigte.

Was ein Erfolg: Der deutsch-amerikanische Informatiker Hans Berliner entwickelte ein Backgammon-Programm, das den damaligen Weltmeister Luigi Villa aus Italien schlug. Damit setzte sich erstmals eine KI gegen einen menschlichen Champion durch.

Der Computer Deep Blue gewinnt gegen den damaligen russischen Schachweltmeister Garri Kasparow. Ein Jahr vorher war es noch anders herum. Was geholfen hat: Leistungsstärkere Hardware.

Das Computerprogramm Watson (von IBM) tritt bei der amerikanischen Spielshow Jeopardy! gegen zwei Quizmeister an. Obwohl diese zuvor Rekordsummen erspielt hatten, gewinnt Watson mit Leichtigkeit. Das Programm versteht Fragen in natürlicher Sprache und sucht die Antworten darauf in einer riesigen Datenbank. Diese Menge an Daten war ein unschlagbarer Vorteil.

Sprachassistenten kommen auf den Markt

Ein persönlicher Assistent für jeden: Auch die Software von Apple soll natürliche Sprache erkennen und auf Fragen antworten. Zu Beginn verstand Siri Englisch, Deutsch und Französisch, inzwischen sind es mehr als 20 Sprachen. Mittlerweile haben auch Microsoft mit Cortana (2014) und Amazon mit Alexa (2015) ihre eigenen Sprachdienste veröffentlicht.

Go ist ein extrem komplexes chinesisches Brettspiel mit einer nahezu unendlichen Möglichkeit an Spielzügen. Mit der Software AlphaGo gelang es Google, den südkoreanischen Ausnahmespieler Lee Sedol mit 4:1 zu besiegen. Dabei setzt die Software auf neuronale Netzwerke, das heißt AlphaGo ist lernfähig und kennt nicht nur alte Partien, sondern hat auch die Spielidee trainiert. Mittlerweile wurde AlphaGo zu AlphaZero weiterentwickelt, sodass es nun auch die Spiele Schach und Shogi beherrscht. Der selbstlernende Algorithmus spielt innerhalb weniger Stunden auf einem übermenschlichen Niveau.

Google demonstrierte auf einer eigenen Konferenz, wie die KI „Duplex“ beim Friseur anruft und im lässigen Ton einen Termin vereinbart. Das Besondere: Die Frau am anderen Ende hat nicht einmal gemerkt, dass sie mit einer Maschine spricht.

Themenreihe: „Künstliche Intelligenz im Recruiting“

In unserer Themenreihe „Künstliche Intelligenz im Recruiting“ finden Sie noch viele weitere Beiträge.